急性大動脈解離ってなに?

急性大動脈解離という疾患をご存じでしょうか?

循環器系疾患の内、突然死の死亡原因第2位(第1位は心筋梗塞)にあたる非常に恐い疾患であり、本邦においては10万人中約3-10人が発症し、40-80歳台と幅広い年代で発症します。

ある日、突然発症し、突然亡くなってしまったり、突然入院や大手術が必要になったりするため、患者さん本人やご家族にとっては、大変ショックが大きい疾患です。

どのように発症するの?

こんな恐ろしい疾患がなぜ起こってしまうのでしょうか?

“大動脈”というのは、心臓から拍出された血液が最初に通る太い血管のことを言います。体幹を貫く高速道路のような重要な血管で、1分間あたり約5Lという大量の血液が通っており、内部は非常に高圧となっています。(血圧100mmHgの大動脈に穴が開くと約1.3mの血柱が立つほどの圧力です。)

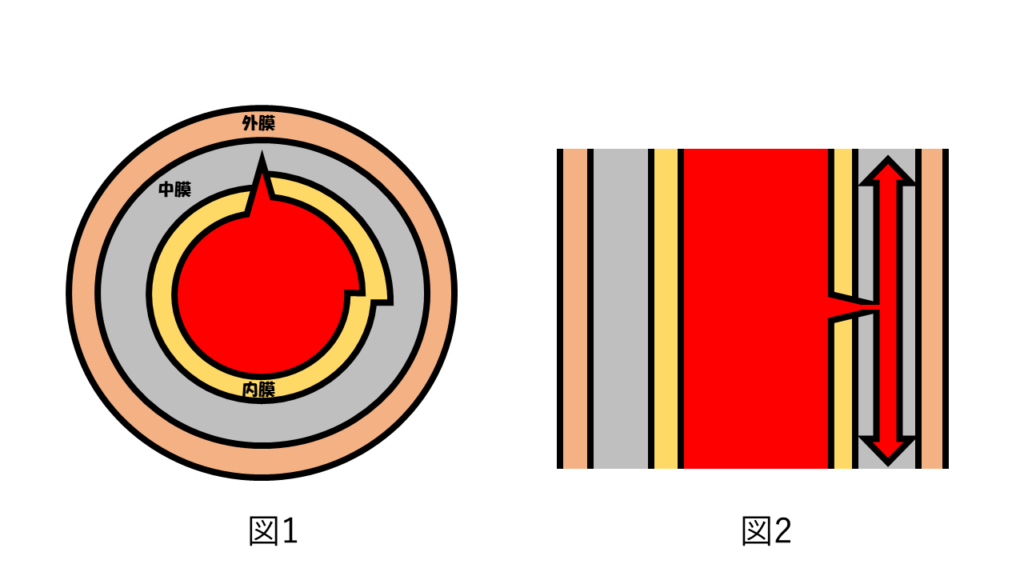

そんな重要な大動脈の壁は、内膜、中膜、外膜の3層の膜でできています。

中膜がなんらかの原因で脆弱になると、内膜にひずみが生まれ、遂には亀裂が入り、大量の血液が中膜を裂くように一気に流れ込んでいきます(図1)。これが”解離”です。

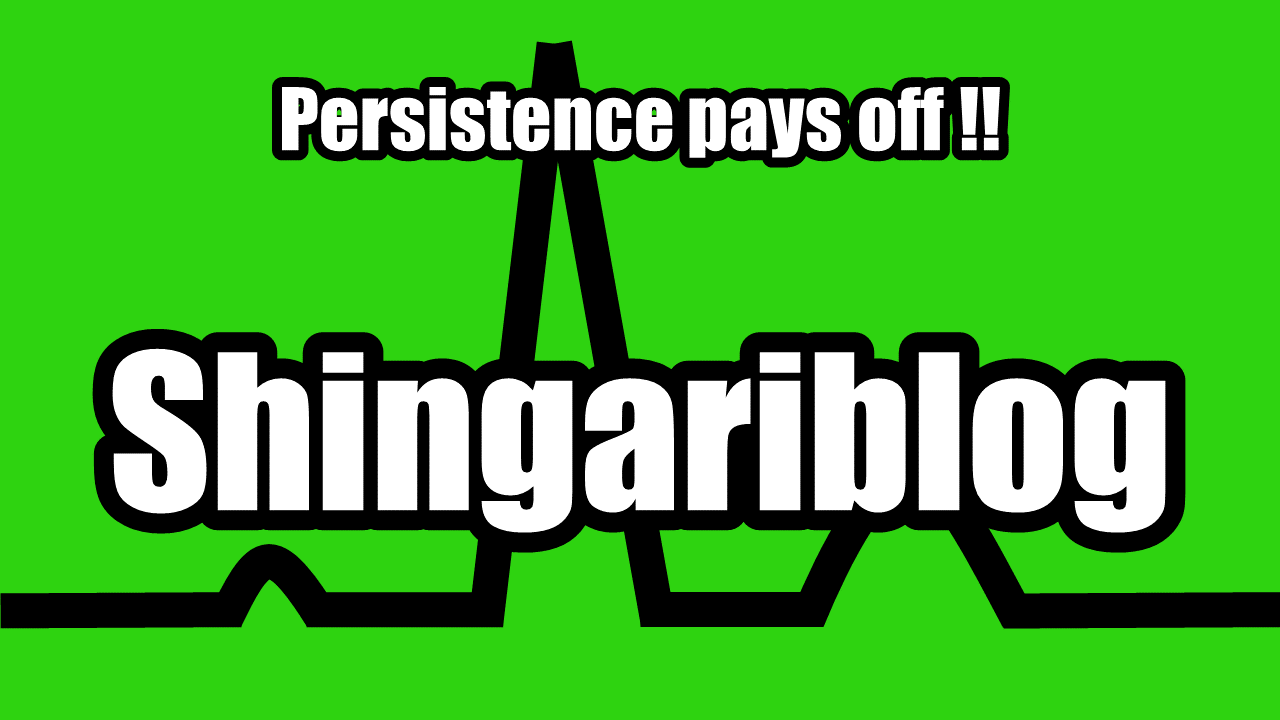

解離は数秒で広がっていき(図2)、大動脈から分枝する内臓血管を裂いたり、詰まらせたり、大動脈自体を破裂させたりします。

これにより、命に関わる重篤な状況となってしまうのです。

命に関わる恐い疾患なのに見つかりにくい

急性大動脈解離は、非常に恐い疾患であるのにも関わらず、意外と見つかりづらく、診断が遅れてしまうこともあります。

なぜこんなに見つかりづらいのでしょうか。

その原因としては、

- 症状が多彩であること

- 症状が一時的に改善すること

が挙げられます。

症状が多彩

典型的な症状と言われているのが、「突然の引き裂かれるような激しい胸背部痛で、痛みの部位が移動する」というものです。

しかし、急性大動脈解離を発症した患者さんの10%は激痛ではなく、50%は引き裂かれるような痛みではなく、85%は痛みの部位が移動せず、痛みの部位も25%は胸痛ではなく、50%は背部痛でもありません。さらに5-10%は痛みすらありません。

このように痛みの部位、性状、強さにばらつきが出てしまう理由としては、大動脈が体幹を貫くように走行しており、解離の範囲も患者さんによって異なることや、解離によって脳に血液を送る分枝血管の血流が妨げられ、失神してしまったり、脳梗塞が生じて麻痺したりすることで痛みを感じなかったことなどが考えられます。

症状が一時的に改善する

大動脈には痛覚があり、解離が広がっているときに激しい痛みを感じることが多いようですが、解離が広がりきると症状が一時的に改善することがあります。

このため、病院で医師の診察を受けるときには、重症感がなくなっており、患者さん本人も診察医も症状を楽観視してしまう可能性があるのです。

否定するのも難しい

患者さんが病院を受診した際、医師は、問診、身体診察、簡単な検査、精密検査の順に物事が進めていきます。問診で疾患を疑えば、それに則した身体診察を行い、さらに疑わしければ、簡単な検査を行い、そして強く疑えば、精密検査へと進んでいくわけです。

しかし、急性大動脈解離という疾患は、問診、身体診察、簡単な検査だけでは否定しにくい疾患であると言われています。

身体診察

医師が患者さんを観察する際にまず行うのが、身体診察です。

鑑別診断を挙げ、検査の方向付けをする重要な技術ですが、身体診察は急性大動脈解離の発見や否定においてどのような意味合いをもつのでしょうか?

血圧正常だからといって否定してはいけない

急性大動脈解離は、ひどい高血圧をお持ちの患者さんが発症するいう印象を持たれることがよくあり、確かに高血圧緊急症の病態の1つであることは間違いありません。

しかし、実際には急性大動脈解離の患者さんの内、高血圧の既往がある患者さんはたったの64%であり、発症時の収縮期血圧が≧150mmHgであるのはたったの50%なのです。

むしろ、診察時の患者さんの血圧正常であることは急性大動脈解離の診断遅延のリスクであり、2.45倍見逃しやすくなります。

おそらく、急性大動脈解離発症には、高血圧だけでなく、二尖弁や遺伝的要素なども関与していることがあったり、心タンポナーデ(心臓の周りに血液などが溜まり右心系が圧排されること)や分枝血管の解離などにより血圧が低下することがあったりすることが原因であると思われます。

なんにせよ、「血圧が正常だから急性大動脈解離っぽくない」というのは間違いなのです。

左右の脈拍を確認し、四肢の血圧測定を行う

問診で、急性大動脈解離を少しでも疑ったときには、まず左右の脈拍を確認し、四肢の血圧測定を行いましょう。

脈拍の消失を認めた場合、急性大動脈解離を「疑う」根拠 (陽性尤度比5.7)になりますし、血圧の左右差が≧20mmHgあった場合は、「強く疑う」根拠 (陽性尤度比47)になります。

ただし、いずれの所見も否定する根拠にはなりません。(それぞれ陰性尤度比0.7、0.62)

胸部レントゲン

日常診療でよく行われる検査に、胸部レントゲンがあります。

急性大動脈解離の有名な所見としては、”縦隔拡大”がありますが、撮影条件によって縦隔の大きさが変わってしまうため、注意が必要です。

- 立位(P→A)撮影時:縦隔拡大≧8cm

- 臥位(A→P)撮影時:気管分岐部レベルでの椎体中央と大動脈陰影左縁の距離≧5cm

しかし、急性大動脈解離における胸部レントゲンの陽性尤度比は2、陰性尤度比は0.3であり、あまり診断・否定の根拠とはなりえず、参考所見の範疇となります。

D-dimer

血液検査で測定されるもの中にD-dimerという項目があります。

D-dimerというのは、体内で血栓が作られる際にできる安定化フィブリン(血栓を固める働きをもつ)をプラスミン(血栓を溶かす働きをもつ)が分解したときにできる物質です。

この項目が高値であると、体内で血栓を作る傾向とそれを溶かす傾向(線溶系)が活発であることを意味しています。

この項目は、簡易的な検査の中では珍しく、急性大動脈解離を否定をするツールの一つとして有用と言われています。(D-dimer≧0.1-0.9μg/mlである場合の陰性尤度比0.06)

しかし、いくら有用と言えど、絶対的なツールとして位置付けてしまうのは危険です。

この検査が陰性(D-dimer<0.1-0.9μg/ml)の場合に、鑑別診断にどのような影響を与えるかを検査前後で比較してみましょう。

・検査前:「解離を疑っていない」(確率20%) ⇒ 検査後:「解離は否定的」(確率1.4%) ・検査前:「解離?、解離じゃない?」(確率50%) ⇒ 検査後:「解離の可能性は低いけど、まだ否定できない」(確率5.7%) ・検査前:「解離が疑わしい」(検査前確率80%) ⇒ 検査後:「解離の可能性は少し下がったけど、まだ注意が必要」(確率19%)

命に関わる疾患であることもあり、見逃しが許されない点を考慮すると、「解離をあまり疑っていない場合の確認」としての意味合いに留まる気がします。

大動脈造影CT

結局のところ、「急性大動脈解離を少しでも疑ったら、大動脈造影CTを撮影するべき」ということになります。

大動脈造影CTとは、造影剤を静脈内に投与した直後に撮影するCTのことです。

造影剤を静脈内に投与することで、CTでは血管内が白く強調して写ります。これにより、血管内の様子を詳細に評価できるようになります。

しかし、造影剤投与後に腎臓が悪くなってしまうことがあり(=造影剤腎症)、もともと腎臓が悪い患者さんに対しては検査しづらいという事情があります。

①命にかかわる疾患であるにも関わらず、身体診察や簡易的な検査に疾患を否定するだけの決め手が欠けている点、②疾患の診断・否定には大動脈造影CT撮影が必要であるが、不必要な撮影は避けなければならないという点の2点が医師泣かせの疾患と言われる所以なのです。

急性大動脈解離の分類

急性大動脈解離には、臨床的に用いられる2つの有名な分類があります。

それはStanford分類とDeBakey分類です。

これらの分類によって手術の適応や術式が変わってきますので、救急・集中治療・循環器領域に携わる医療者は知っておくべき分類と言えます。

Stanford分類

Stanford分類は、大動脈解離の“範囲”による分類です。

「上行大動脈」という心臓に近い大動脈に解離が及んでいるかどうかで分類されており、

- A型:上行大動脈に解離が及んでいる場合

- B型:上行大動脈に解離が及んでいない場合

となります。

上行大動脈に解離が及んでいる場合(=A型の場合)、解離がさらに心臓側に拡大してしまう可能性が高く、心嚢内に破裂して心タンポナーデになったり、冠動脈が裂けて心筋梗塞になったり、大動脈弁を破壊してしまったりすることで、致死的となります。

A型の予後は極めて不良で、手術を行わなかった場合、

- 発症後≦1時間:15%が死亡

- 1時間ごとに1~2%ずつ死亡率上昇

- 発症後≦48時間:70%が死亡

- 発症後≦2週間:≧80%が死亡

ですから、緊急で手術を行わなければなりません。

一方、B型の場合は、死亡率≦10%と予後は比較的良好で、基本的には安静と降圧治療による保存療法となります。

ただし、分枝血管の閉塞による致死的な臓器虚血(腸管虚血や下肢虚血など)がある場合には、ステント治療などの手術が必要となります。

DeBakey分類

DeBakey分類は、大動脈が“どこから裂け始めたか”と“どこまで裂けたか”による分類です。

- Ⅰ型:上行大動脈から裂け始めて、弓部大動脈以遠まで裂けてしまった場合

- Ⅱ型:上行大動脈から裂け始めて、上行大動脈で解離がとどまった場合

- Ⅲ型:上行大動脈以外から裂け始めた場合

Ⅰ型とⅡ型は上行大動脈が解離しているため、緊急手術が必要であることは言うまでもありませんし、手術をすることにより裂け始めの部分(entryと言います)を切除できるため、将来的な解離の拡大を防げるかもしれません。

一方で、Ⅲ型の場合は、entryを切除することは難しく、治療方針のバリエーションが少しややこしくなっています。

ざっくりと説明すると、

- 上行大動脈まで裂けてしまい、今にも破裂しそうな場合 ⇒緊急手術

- 上行大動脈まで裂けているが、それ以上広がらなさそうな場合 ⇒保存治療可能かも

- 上行大動脈は裂けていない場合 ⇒保存治療

といった感じになります。

まとめ

★急性大動脈解離は命に関わる恐い疾患である。

★症状が多彩で、症状も一旦改善するため、発見しにくい。

★身体診察、簡易的な検査では、否定しきるのは難しい。

★少しでも疑ったら、大動脈造影CTが必要。

★解離の範囲によって緊急手術の要否が決まる。(特にStanford A、DeBakey Ⅰ/Ⅱは即、手術!)

References

- 村井達哉. Cardiac Practice. 1992; 3: 127

- 急性大動脈スーパーネットワーク

- 福本仁志. 急性医学. 2002; 26: 1462-1467

- Peter G H et al. JAMA. 2000; 283(7): 897-903

- 新沼 廣幸. 日内会誌. 2010; 99: 251-257

- Seung W P et al. Mayo Clin Proc. 2004; 79(10): 1252-7

- Kevin M H et al. Circulation. 2001; 124: 1911-1918

- Michael K. JAMA. 2002; 287(17): 2262-72

- Y von K et al. Arch Intern Med. 2000; 160(19): 2977-82

- Gottfried S. Eur Heart J. 2007; 28(24): 3067-75

- 日本循環器学会. 2020年改訂版 大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン

コメント